こんにちは。カスタマーサポートの宮嶋です。

暑い暑いお盆が開けました。

皆様例年とは雰囲気の違うお盆をどのように過ごされたのでしょうか。。。

我が家では設置できる最大サイズ(150cm円形?)の家庭用プールでの水遊びや、

恐竜映画?鑑賞、玄関先で焼き肉?をしてみたり、3歳と0歳を遊ばせるのに必死でした!

さて、今回は木材変色編の第一回、アルカリと木材の反応による黒染みについて、です。

染みができる理由は、木材成分のひとつであるタンニンがアルカリ性物質と反応するためです。

アルカリ性の物質というと、石鹸や重曹?といったところが家庭ではメジャーでしょうか。

最近良く見かけるようになった、セスキ炭酸ソーダ、過炭酸ナトリウムもアルカリ性です。

また、カビキラーなどの塩素系漂白剤もアルカリ性です。次亜塩素酸ナトリウムは強アルカリという分類です。

弊社の室内壁に採用しております、漆喰は次亜塩素酸ナトリウムと同様に、強アルカリ(水で溶いた状態の場合)と分類されています。

使っているものがアルカリ性かどうかわからない!という場合は、成分表を確認もしくは[商品名 pH]や[商品名 アルカリ]で検索してみてください。

では、アルカリ性物質でできてしまった染みをどうとるか、本題に入りたいと思います。

用意したのは、重曹(pH8程度)で染みを作った木材です。

「中和させる」か「削り取る」か、2通りのやり方があります。

今回は「中和させる」方法を試してみます。

注)削り取るは基材が減っていってしまうので最終手段と考えていただいた方がいいと思います!

アルカリ性を中和させるものといえば、酸性ですね!

家の中にある酸性のものをいろいろと試してみましょう。

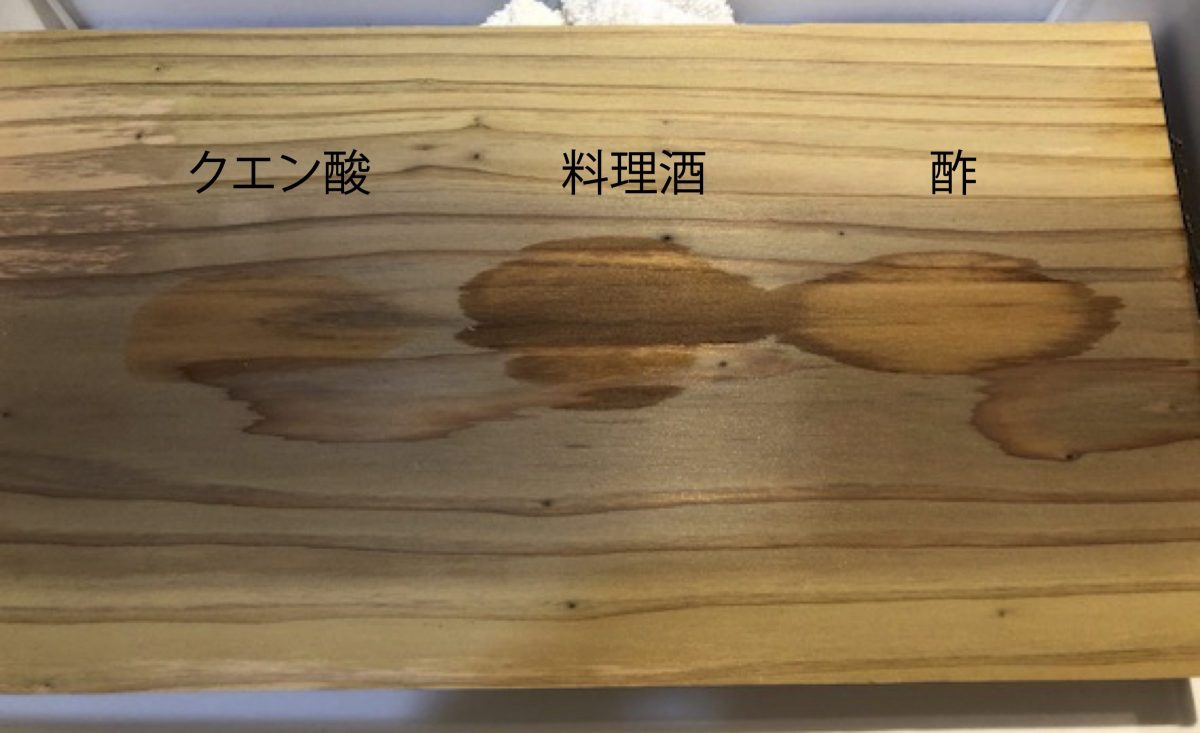

① お酢(pH2.5くらい)

② お酒(料理酒)(pH4.3くらい)

③ クエン酸(pH2くらい)

さて、実験です。

黒ずんでしまった木材に少量ずつ垂らしてみます。

お酢の反応がいいですね。

次にウエスに染み込ませてゴシゴシ拭いてみます

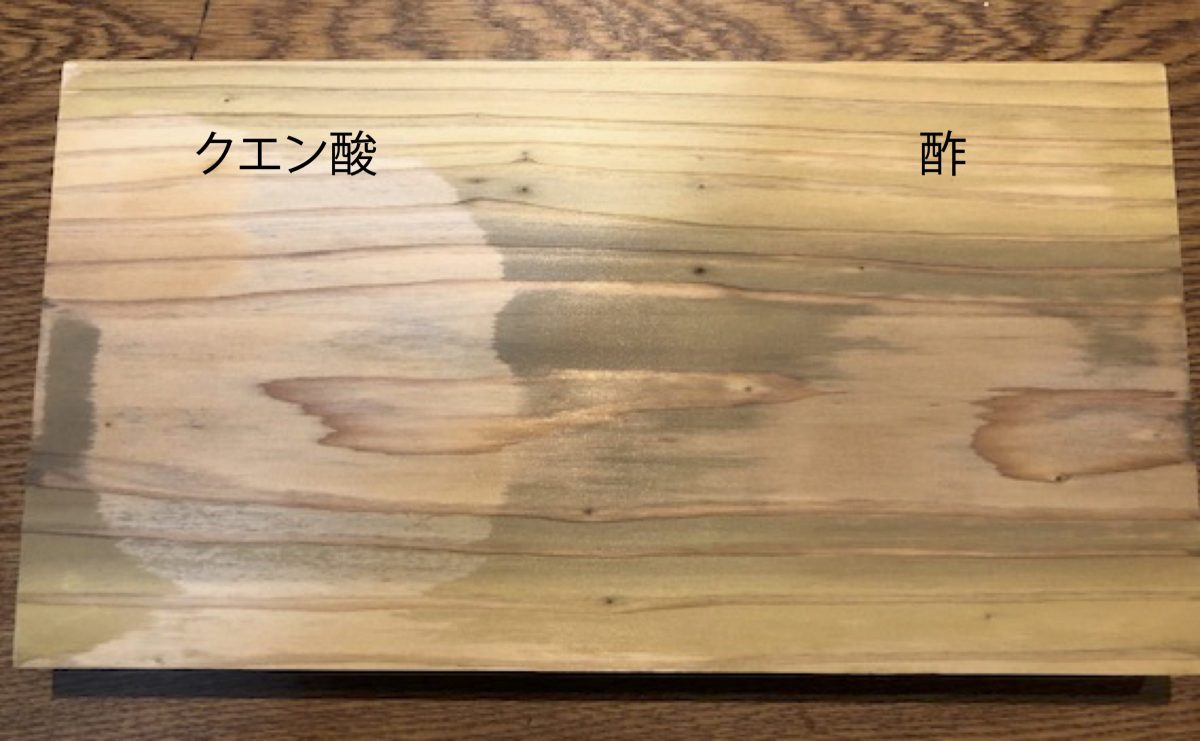

水拭きをして乾かしてみるとどうでしょうか。

お酢は最初のペースのまま行くかと思いましたが、ぼんやりとした仕上がりになりました。

そして、塗っている間中お酢の匂いが…

クエン酸を塗った部分はしっかり元の色に戻っています。

若干ベタつきがありましたので、最後にしっかりと水拭きをして乾燥させました。

物によって違いはありましたが、アルカリ性の物質でできてしまった染みは、

家にある酸性のもので中和することで消すことができそうです⭐

では、お手入れの際の手順を確認していきましょう。

① 筆やこさじ、布などを用意する(染みの広さに合わせてご用意ください)

② 染みに塗布する

③ ウエスなどで染み込ませるように拭き取る

④ 水拭きする

ものによっては薄い色がついていたり、染みやベタつきが残るものがあります。

木材の表面に余分な成分を残さないようにしましょう。

⑤ 乾かす

表面が濡れたままオイルを塗り込んでも、木材が上手に吸い込むことができず、効果が発揮されないことがあります。

最後の仕上げ前にしっかりと乾かしてください。

⑥ 表面を保護する(オイル等)

いかがでしょうか。

家にあるものできれいにできますので、ぜひお試しください!

(※ここではアルカリ性の薬剤等で発生した黒染みの取り方を説明しています。

原因がはっきりしない場合は、原因を明らかにしてから処置をお願いします)

年2回開催の住まいのお手入れセミナーでは、実際に変色を中和させる実験を見ていただいています。

その他お手入れの仕方についても実演を交えながらお伝えしておりますので、ぜひご参加ください?

※お施主様のみのイベントとなっております。次回開催時期は未定です。

【個別相談会(オンラインも可能)】

家づくりに悩んだら、フクダ・ロングライフデザインにご相談ください!

性能やデザインのことはもちろん、資金計画や土地探しまで、

家づくりに必要なすべてのステップをサポートします。

(土地探しや物件探しのお手伝いもしております)

詳しくはこちらから→個別相談会

【開催予定イベント・セミナー】

私たちと一緒に家のことを学びませんか?

これから家づくりをはじめる方おすすめの「家づくりアカデミー」や、

「家の裏側がみることができる構造見学会」「完成見学会」「お住い拝見見学会」

など様々なイベントを企画しております。ぜひご参加ください。

詳しくはこちらから→開催予定イベント・セミナー

【資料請求・お問い合わせ】

コンセプトブックや各種パンフレットお送りします。

ご意見やご質問などお気軽におよせください。

詳しくはこちらから→資料請求・お問い合わせ

耐震構法SE構法と無垢無添加による

「パッシブデザイン&リアルZEH」の家づくりを提供する設計工務店です。

新築の注文住宅や既存戸建て住宅の「性能向上リフォーム」、

中古マンションの「木のマンションリノベーション」にも取り組んでいます。

さらに、専属スタッフにより「土地探し・物件探し」もサポート致します。

大阪・神戸・奈良で、土地探し・物件探し、新築注文住宅、

リフォーム・リノベーションをお考えの方はお気軽にお問い合わせ下さい。

フクダ・ロングライフデザイン株式会社

〒553-0003 大阪市福島区福島8丁目17番14号

フリーダイヤル:0120-965-830

https://www.fukuda-lld.jp/