大栄窯業

大栄窯業

兵庫県南あわじ市を拠点とし、瓦製品の製造・販売を通じて日本の建築文化を支えている。

長年にわたり培ってきた伝統技術を活かし、「かわら美人」や「銀古美」といった主力製品の屋根瓦のほか、建築用瓦の木瓦や甃(しきがわら)など、多様なニーズに応える製品を提供している。

※記事中の年数などは取材時のものです。

淡路島訪問の午後の部は、南あわじ市の大栄窯業へ。瓦のギャラリー「GALLERY土坐-tsuchiza-」を見学しました。

土壁と瓦に囲まれた空間に、瓦を使った雑貨が並びます。「瓦コースター作り」や「瓦と天然石のアクセサリー作り」など、体験イベントも開催しているそう。

迎えてくださったのは3代目社長である道上大輔さん。「瓦業界の灯を消してはならない」と家業を継ぎ、このギャラリー開設をはじめ、様々な取り組みに挑戦されています。ギャラリー見学後、瓦業界の現況や未来についての興味深いお話を拝聴しました。

ちなみにレクチャー中に腰掛けたスツールの座面もなんと瓦!なめらかな曲面がお尻にフィットし、思いがけなく優しい座り心地で、1時間以上のレクチャーも快適に過ごすことができました。

道上社長のレクチャーの様子と瓦のスツール

世界遺産の街並みに、瓦が大きな役割を果たしている

本業の瓦づくりはもちろん、幅広い世代に瓦の魅力を伝えたいと、新製品開発やノベルティ製作など様々なモノづくりに取り組む道上さんですが、「本当につくりたいのはこの"風景"なんです」。

そう言って次々見せてくださったのは、世界遺産であるクロアチアのドブロブニクや中国・雲南省の麗江旧市街、ドイツのローテンブルクなどの美しい街並み。どこも「瓦屋根」が温かく、豊かな表情を醸し出しています。

一方、日本の都市は無秩序で雑多な印象。日本を訪れた海外の方から、「物語も美意識も秩序も特徴も何もない」と酷評されたこともあるとか。

「住宅街で建物は整然と並んでいても、屋根が瓦、スレート、板金など、素材も色もごちゃごちゃ。統一感がないから、残念な風景になっているんですね」。

次に映し出されたのは、東山魁夷の作品「年暮る」。京町屋の瓦屋根に雪が降りしきる様子が抒情豊かに描かれています。

「昭和初期あたりまでは、日本もこの絵のように瓦屋根が広がる風景でした。それが現在のように雑多になったのは、色々原因はあるでしょうが、「日本人の美意識」も一因ではないでしょうか」。

熱心にレクチャーを聴くフクダスタッフと取材班

日本の気候やヒューマンスケールにも適合するデザイン

瓦が日本にやってきたのは、今から約1400年前の聖徳太子の時代。仏教伝来とともに伝わりました。

「当初は寺院や城郭に使われていたのですが、分離していた丸瓦と平瓦を一体化することにより、民家への普及が進みました。さらに普及を後押ししたのが江戸の大火。江戸の町の55%が焼失した被害を省み、徳川吉宗が不燃材である瓦を推奨したことで、一気に日本中に広がったんです」。

そして脈々と受け継がれた瓦のデザインにも意味があるのだとのこと。

「山あり谷ありのこの形。山の部分に降った雨が、谷に集まって効率よく流れるという、自然の摂理にかなったデザインなんです。しかもサイズも厚みも重さも、成形しやすく、焼きやすく、火が通りやすく、持ちやすく、運びやすく、葺きやすく、直しやすい。もう、人の英知が結集したような造形でしょ(笑)」。

もう一つ、瓦の谷芯(水の流れる部分)を境にした左右の比率は1:√2という、「白銀比」になってるのだそう。別名大和比とも呼ばれる比率で、古今の建築から生活用品、キャラクターまで様々な場面で見ることができ、日本人の琴線に触れるデザインなのです。

断熱性や通気性、耐久性の高さを示す驚きの調査結果

「瓦屋根の家は涼しい」という話を聞いたことがあります。それを実証する実験結果をお聞きしました。

「日本瓦と平板瓦とガルバリウムとスレート、夏場の表面と野地裏を測定すると、表面は当然どれも熱くなるんですが、野地裏が日本瓦だけ、10℃くらい低いんです」。

さらに国総研が38年にわたって行った、「各種屋根葺き材による経年変化事例調査」はまさに驚きの結果です。瓦葺きの屋根はほかの素材に比べて劣化レベルが低く、特に野地板の損傷の差は歴然。

「ほかの屋根材には野地板が湿気のせいで腐朽してしまった例がいくつも見受けられますが、瓦屋根にはありません。瓦屋根の通気性のよさ、耐久性の高さが証明されていますね」。

このカーブが重なり合って空気の層を生み出す

施主が家づくりへの思いを瓦に込める「火入れ式」

工場も見学させていただきました。当日はお休みで工場は稼働していなかったのですが、何千枚もの瓦の製造ラインを見て、大掛かりに機械化されているのに、どこか懐かしい人間臭さを感じたのです。

お話をうかがうと、とにかく瓦の原料は土と水だけ。化学薬品が投入されたり、塗料がかけられたりすることなく、土と水を練って、成形して、乾燥して焼成する。この工程の素朴さが、人間的な印象に繋がるのかと感じました。

「火入れ式」も興味深い取り組みです。

「お施主様に家づくりに込める思いを書に表していただき、瓦と一緒に入れます。さらに、未乾燥の瓦に記念日と名前などを刻んでいただき、それも焼成して実際に屋根に施工するんです」。

新居の屋根に使う瓦の焼成の現場に立ち会って、家や家族の安心・安全を祈念するのに加え、「瓦は大自然の営みがつくり上げた土をいただいてつくるもの。大いなる大地の恵みへの感謝を、お施主様や建築関係者と共有する場でもあります」。

火入れ前の瓦

焼成工場の様子

還元状態になり青みを帯びた地層

200万年前の地層から採掘した土が瓦になる

瓦の原料、「大自然の営みがつくり上げた土」を見るために、採掘現場へ向かいました。なんとなく、山をトンネルのように横に掘られるイメージでいましたが、訪れると地面を大きく下に掘られていて、息をのむ光景です。

「淡路島はもともと、瀬戸内海の底に沈んでいた土地が隆起したもの。だからこの土は200〜300万年前に海底に沈殿したものなんです」。

地層の中にくっきり見える青い部分は、土の粒子が細かすぎて空気が通らなくなり、還元化されたために青くなったもの。そしてこの青士こそが、淡路瓦の高い耐久性や優れた断熱性、深い色合いをつくり出しているのだそうです。

太古の海の底に降り積もった土が、200万年の時を経て美しく変化し、瓦としてわが家の屋根に鎮座する。なんという壮大な浪漫でしょう。

淡路島の歴史を感じる青さに思わず息を呑む

新商品開発や建築家とのコラボで、瓦の復権を目指す

長い歴史を持ち、造形的にも機能的にも優れた瓦ですが、「実は存続に危機感を持っています」と道上社長。2023年の出荷枚数が、最盛期の1992年に比べてなんと96%減になっているという、衝撃的な数字です。

もちろん、手をこまねいているわけではありません。注目したいのはオリジナルな商品開発。特に8年ほど前から取り組んでいる「銀古美」という瓦は、建築家などから高い評価を得ているそうです。

淡路瓦といえば美しい銀色の「いぶし瓦」が有名ですが、「銀古美」はヴィンテージっぽい色むらが特徴。モダンな建築にも似合いそうな表情です。古い瓦と合わせても違和感がなく、古民家改修にも適しています。しかも 1000℃超でしっかり焼き締めてあり、堅牢で傷がつきにくいそうです。

この銀古美でつくった「木瓦」は、さざ波のような形状が美しく、シンプルながら深い陰影を醸し出していて、強く心を惹かれました。

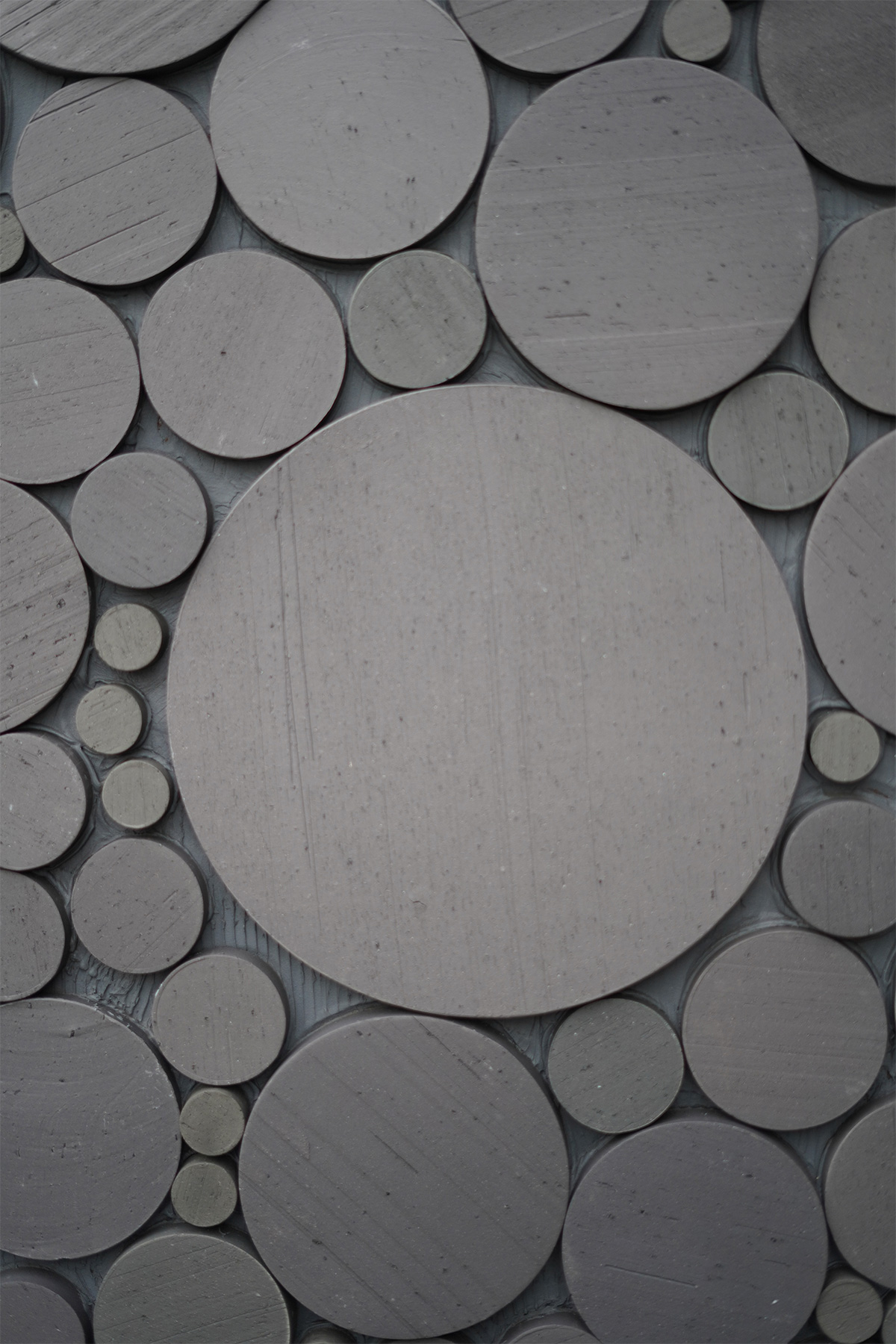

銀古美の強度を利用して床に施工する「甃(しきがわら)」や、釉薬でカラフルに仕上げた丸型の「円坐」など、屋根だけにとらわれない開発も。建築家とのコラボレーションにも力を入れ、住だけでなく様々な建築に利用が広がっています。

銀古美による「円坐 maruza -bubble-」

瓦に傷を付けて耐久性の高さを実演

瓦の存在そのものが「ロングライフデザイン」

最後に、道上社長にとってのロングライフデザインとは?

「山があって谷がある瓦は、自然が導き出したデザイン。表面を雨が流れ、裏面は空気が流れる、自然と共生する形でもあります。日本の気候風土にかない、ヒューマンスケールにも合っている瓦が、この形のまま1000年以上続いているのは「必然」です。瓦そのものがロングライフデザインなんですよ」。

力強いお言葉に深くうなづきました。

採掘現場の土山を背景に(左 道上社長 / 右 当社社長)

神戸に生まれ育った私は、瓦屋根の洋館を目にすることが多く、憧れでした。

実家は瓦葺きの古い日本家屋だったのですが、15歳の頃に建て替えた家がスレート葺きで、「屋根がかわいくない」と大いにがっかりしたことを覚えています。今回の取材で、単に情緒的に好きだった瓦屋根の奥深さを知り、意味づけされた思いです。瓦屋根の豊かな風景がもっと広がってほしいと、今も住む神戸の坂の上から街並みを見下ろしながら切に感じました。