こんにちは。

設計の田中 桂です。

先日、私が参加している「建築環境ラボ」という勉強会で、成果発表会が開催されました。

この勉強会は、建物の温熱に関わる計算や、その背景にある物理的な基礎を学ぶことを目的としています。参加者の多くは住宅設計者ですが、学生などの参加もあります。

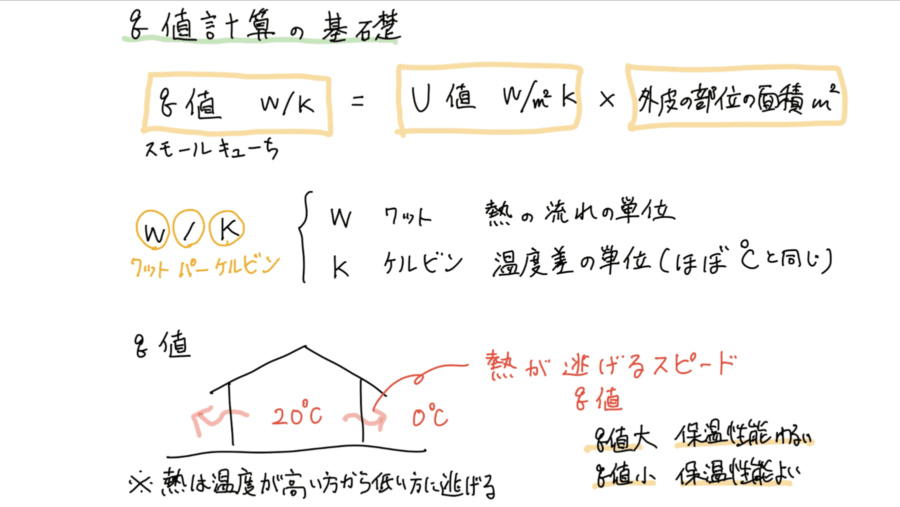

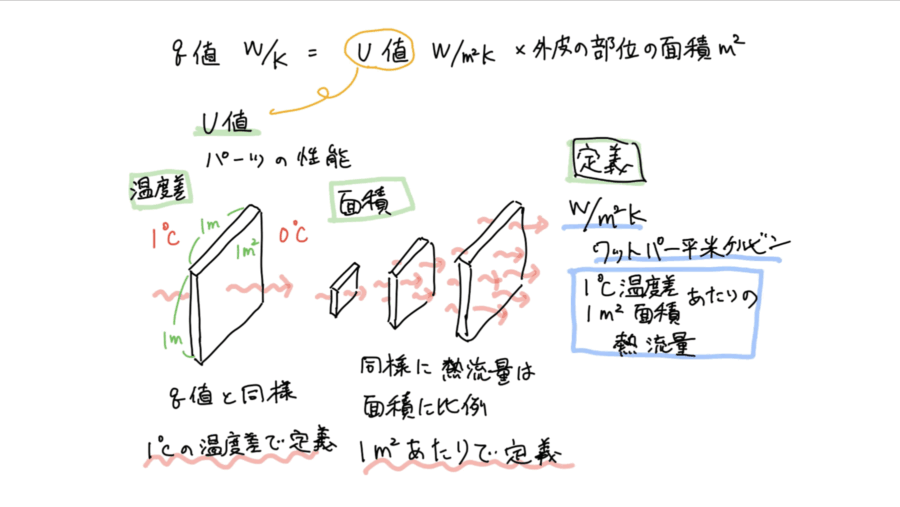

近年の法改正もあり、建物の熱性能を数値で評価する「外皮計算」は以前よりも一般的になってきました。

この計算は「建築物省エネ法」に基づき方法が定められていますが、この勉強会では、まずそれを手計算で行います。

実務で手計算をする人は、まずいません。

というより、手計算ができる人自体が非常に少ないのが実情だと思います。

実務では主にExcelや専用ソフトを用いて、「ここにはこの面積を入力」「ここにはこの材料の数値を入れる」といった作業になります。

しかし、その入力値が何を意味しているのか、どのような理屈で数値化されているのかまで理解している方は、あまり多くないのではないでしょうか。

私もこの勉強会を始めるにあたり、「手計算!? 荒行か!?」と思ったものです。

ですが、物理的な背景を丁寧に教わりながら進めていくうちに、理解が深まり、それとともに興味もどんどん膨らんでいきました。

勉強会では1年ほど基礎を学ぶと、2年目以降は自分の興味のあるテーマや取り組みを、年に2回発表する形になります。

これを「成果発表会」と呼んでいるのですが、さまざまな立場の方々が多様なテーマで発表するため、とても刺激的です。

例えば、地道に自身の設計手法をブラッシュアップしている方、一つの分野に絞ってデータを収集・分析する方、現行法では評価されていない要素に対して独自に評価を試みる方など、発表内容は実にさまざまです。

特に長年参加されている方々ほど、「なぜそうなるのか」という問いに対して深く追求する姿勢を身につけているように感じます。

自分の中にある多くの知識と照らし合わせ、納得がいくまで理解を深めようとする姿は、本当にかっこよく、憧れます。

私自身も、少しでもそのような姿勢を身につけられるよう、日々精進していきたいと思っています。