こんにちは!

設計の篠原です!

前回のブログで終わると宣言した「照明について」シリーズですが、

リクエストがありましたので、もう少し続ける事となりました。

さて続けるとなった今回ですが、また難しい話になります。

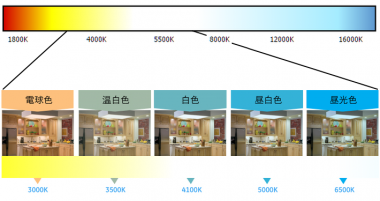

以前ブログに出てきた光の色味【色温度】についてなのですが、

電球の様な色味だったり、蛍光灯の白い光だったりあります。

単位はK(ケルビン)で、だいたい目安として3000Kが電球色(でんきゅうしょく)、3500Kが温白色(おんぱくしょく)、4000Kが白色(はくしょく)、5000Kが昼白色(ちゅうはくしょく)、6500Kが昼光色(ちゅうこうしょく)と呼ばれます。

色温度の数字が大きい数字になるほど青白っぽい色味になっていきます。

そもそも色温度とは何かというと、黒体と呼ばれる物質(実際には存在しないらしいです)を熱した時、

3000度の時球体が発している色が3000K。

6500度の時に発している色が6500Kです。

色温度が高くなり白い光になると冷たく活発な感じの光に、低くなれば温かみのある落ち着いた感じになります。

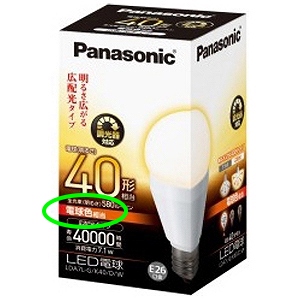

電球形のLEDのパッケージには色温度表記ではなく電球色や昼白色と書かれている事が多いです。

購入の際には気をつけてご購入ください。

余談ですが正午の太陽は5000~6000Kくらいです。

実は太陽光を反射しているので、月の色温度も太陽光とほぼ同じみたいです。

長くなりましたが、今回はこれくらいで終わります。

次回は輝度について簡単に書きたいと思います。

以上、篠原でした

【個別相談会(オンラインも可能)】

家づくりに悩んだら、フクダ・ロングライフデザインにご相談ください!

性能やデザインのことはもちろん、資金計画や土地探しまで、

家づくりに必要なすべてのステップをサポートします。

(土地探しや物件探しのお手伝いもしております)

詳しくはこちらから→個別相談会

【開催予定イベント・セミナー】

私たちと一緒に家のことを学びませんか?

これから家づくりをはじめる方おすすめの「家づくりアカデミー」や、

「家の裏側がみることができる構造見学会」「完成見学会」「お住い拝見見学会」

など様々なイベントを企画しております。ぜひご参加ください。

詳しくはこちらから→開催予定イベント・セミナー

【資料請求・お問い合わせ】

コンセプトブックや各種パンフレットお送りします。

ご意見やご質問などお気軽におよせください。

詳しくはこちらから→資料請求・お問い合わせ

耐震構法SE構法と無垢無添加による

「パッシブデザイン&リアルZEH」の家づくりを提供する設計工務店です。

新築の注文住宅や既存戸建て住宅の「性能向上リフォーム」、

中古マンションの「木のマンションリノベーション」にも取り組んでいます。

さらに、専属スタッフにより「土地探し・物件探し」もサポート致します。

大阪・神戸・奈良で、土地探し・物件探し、新築注文住宅、

リフォーム・リノベーションをお考えの方はお気軽にお問い合わせ下さい。

フクダ・ロングライフデザイン株式会社

〒553-0003 大阪市福島区福島8丁目17番14号

フリーダイヤル:0120-965-830

https://www.fukuda-lld.jp/